今年からふるさと納税が改悪

6/27に総務省からこんな情報がでました。

内容についてはこの後解説していくんですが、ざっくり言うと2023年の10/1から返礼品の基準厳しくするから覚悟しておけよという通達です。

というわけで、今回はふるさと納税改悪の内容、改悪を踏まえてどうするべきか?を解説していきます。

このページにたどり着いてる時点でふるさと納税を知らない人なんでいないと思うんですが、以前ふるさと納税について解説した記事も書いたことがあるのであまり詳しくない人はこちらの記事もどうぞ。

ふるさと納税改悪の内容

<主な改正内容>

総務省|報道資料|ふるさと納税の次期指定に向けた見直し (soumu.go.jp)

・ 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする(募集適正基準の改正)

・ 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める(地場産品基準の改正)

総務省のページに書いてある文章のそのままですが、ざっくり2個の改正内容が記載されています。

その他質疑応答でこまごましたルール決めもされていますが、区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリームは認めない。など結構厳しめな印象です。

募集適正基準の改正

1個目の募集適正基準の改正は、今までだと寄付金額の3割までの価値の返礼品を貰えるというルールがありました。

これに加えて、寄付金額の5割までの事務手数料などの経費を含めた価値の返礼品を貰えるというルールに変更されました。

要するに、返礼品をもらうまでにかかる費用を含めて寄付金額の5割までに収めないといけないし、その中でも返礼品の価値は3割までにしていないといけないとなります。

ちなみにふるさと納税と言えば泉佐野市ですが、泉佐野市の現在の経費率は6割で返礼品は3割なのだとか。

大規模にやっている分、経費率はそれなりに効率のよさそうな泉佐野市ですら6割ということを踏まえると、この法律が適用される10月以降は基本的に返礼品の還元率を削った改悪がなされると見てまず間違いないでしょう。

ちなみに上記の泉佐野市のページでは、この法律に対して明らかにブチギレている文章が見られて非常に面白いです。

大阪の泉佐野市で送料、ポータルサイト手数料で20%くらいの経費はどうしてもかかってしまうのであれば、これはどう考えても返礼品の還元率を落とすことでしか対応できないでしょうね。

おそらく、交渉できる自治体はポータルサイト手数料は多少は割り引かれると思いますが、60%の経費を考えると1~2%引かれたところで雀の涙でしょうね。

地場産品基準の改正

2個目の地場産品基準の改正は、ほぼ加工してない米と肉は同じ都道府県内でとれたものしか返礼品として認めないというルールの追加です。(熟成肉と精米にどれくらいの手間がかかるのか僕は知りませんが)

つまり、新潟以外で南魚沼産コシヒカリを精米しただけとかそもそも外国で生産されたオーストラリア産牛肉を熟成しただけとかの返礼品を設定することは許さないというものですね。

僕の読んだ限りの解釈では、加工すればOKのはずなので炊き込みご飯とかにすればOKな気がします。(パックご飯がOKかは不明だけどたぶんOK)

肉も同様でメンチカツとかハンバーグに加工していればたぶんOKです。

ちなみにこちらの法改正にも泉佐野市はブチギレていますね…

まあ正直泉佐野市の主張の方がもっともな気もするのであれですが…

逆に言うと米と熟成肉の規制なので魚とかカニとかは今まで通りですかね?(例えば甘海老って熟成すると思うんですけど良いんですかね?)

改悪を踏まえてどうするべきか?2023年のふるさと納税

改悪を踏まえてどうするかを考えないといけないんですが、今年と来年以降では考え方が異なってくるので分けて考えていきます。

法律の施行が10月となっている以上、頑張る自治体は9月までは今の基準の返礼品を用意してくれはずです。

個人的にはふるさと納税は年末まで引っ張れば引っ張るほどお得だと思っているんですが、さすがに改悪と比べて勝てるほどではないですね。

そんなわけで、今年のふるさと納税で意識するべきことはこんな感じです。

- 9月までに今年の収入を概算してふるさと納税を済ませる

- ギリギリの品切れに気を付ける

- キャンペーンを併用する

9月までに今年の収入を概算してふるさと納税を済ませる

上にもちょろっと書きましたが、法律の施行は2023年の10月からとなっているため、逆に言うと9/30までの間は旧基準の返礼品が寄付金額の3割までの条件だけになっています。

10月以降の新基準制度になった場合、返礼品の還元率やポータルサイトのポイントバックなどを落として寄付金額の5割までの条件を満たそうとすることになるはずなので、お得度が下がってしまうのは明白です。

であれば、少なくとも今年は旧基準の9月までにふるさと納税を済ませてしまうのが賢い選択と言えるでしょう。

今年の収入がどの程度になるか?は今の月収×12とボーナスの金額の合算になります。

10月から12月に仕事を辞めるかどうかわからない人以外は今年の分の収入を計算してMAXまで寄付しておいた方が良いでしょう。

そして、10月から12月に仕事を辞めるかどうか迷っている人だとしても9月までの収入で確実にふるさと納税できる金額についてはこのタイミングで寄付してしまうことをオススメします。

ちなみに仕事のヤメ時について考察した記事はこちら

ギリギリの品切れに気を付ける

例年の年末もそうですが、みんなが申し込みたいような魅力的な返礼品は同時期に大量の注文が入ると品切れになってしまう可能性があります。

また、一度品切れになってしまった場合、10月が近いと旧基準の品切れを解消せずに新基準の返礼品に差し替えられてしまう可能性もそれなりに高いでしょう。

もちろん、自治体としても貴重な寄付金を集める最大のチャンスなので頑張ってくれるとは思いますが…

これの対策としては、今の時点で申し込むと決めている返礼品に関してはすぐにでも申し込むなどがあります。

どうせ後でも申し込むのであれば、今の時点でキャンペーンなどを見越して良いタイミングに寄付してしまった方が失敗する可能性が少なくなるのでやらない理由はないですね。

特に人気かつ有名な自治体や果物や海産物など数を大量に用意できないものは要注意です。

また、稀にTwitterなどでインフルエンサーに拡散されることで一気に注文が入ることもあるようなので注文するものが決まっているのであれば早めの注文を心がけましょう。

キャンペーンを併用する

まあ言うまでもないんですが、さとふるや楽天ふるさと納税のキャンペーンなどを最大限活用してポイントバックを受け取りましょう。

ふるさと納税は自己負担が実質2000円になりますが、うまくキャンペーンを活用することでポイントなどを2000円分以上貰うこともできるので負担を0にすることすらできます。

どのキャンペーンが良いかとかはその時期によって異なるので個別にオススメとかはできませんが、迷ったらさとふる、楽天市場慣れしているなら楽天ふるさと納税で問題ないと思います。

支払い方法もPayPayジャンボやクーポンなどを活用したりすることでさらにお得になるのである程度寄付する日付に目星をつけておいてその都度調べましょう。

一応、僕個人の意見ですが、お得にするためにいらないものを無理やり注文する楽天より、さとふるとかふるなびをポイントサイト経由で注文する方が結果的にはお得だと思います。

改悪を踏まえてどうするべきか?2024年以降のふるさと納税

上では旧基準の時期のうちに寄付しちゃおう的なことを書きましたが、当然来年以降は新基準の改悪が行われた状態での返礼品探しになります。

おかしいと思うことに対して文句を言い続けることは非常に重要なのですが、それですぐに問題が解決するわけでもないです。

とりあえず、現時点で与えられた環境で最適と思われる行動はこんな感じです。

- 同じ返礼品があればそのまま

- 寄付は年末まで待つ

- 送料やその他経費が比較的かからなさそうな関東や近畿に近い自治体を選ぶ

- 改悪だと主張し続ける

同じ返礼品があればそのまま

旧基準のまま変わらぬ返礼品が来年以降もあればそのまま注文してしまっても良いでしょう。

返礼品の価値はその人によって様々なので、基準ギリギリの3割でない返礼品でも自分にとって魅力的であればOKです。

もしくは自治体側の頑張りによって返礼品3割を保ったまま経費削減で同じ品を用意しているのかもしれませんしね。

旧基準の時点で新基準に当てはまるような注文したいくらいのものなのであれば特に深く考えず今年も注文してしまってよいでしょう。

寄付は年末まで待つ

そもそもの話としてふるさと納税は基本的に納税の先送りをした方が有利なこともあり、年末に近いほど有利になります。

それに加え、泉佐野市をはじめかなり多くの自治体で今回の法改正には不満が出ていることもあり、ルールの緩和の可能性もなくはありません。

ルールが変わる場合でも事前に告知があってその後少しの猶予期間があるはずなので、再度改悪が報じられれば改悪前に、緩和が報じられれば緩和後に寄付するのが賢いと言えるでしょう。

当然法律なんてそうそう変わるもんでもないのですぐに変わることはないと思いますが、緩和が告知された際に今年の分は寄付し終わっているから損したなんてことになったらバカらしいですもんね。

送料やその他経費が比較的かからなさそうな関東や近畿に近い自治体を選ぶ

地味に意識するのはこの辺かもしれません。

今回追加されたルールとして、送料や事務にかかる金額を含めて寄付金額の5割までのルールができました。

要するに送料が多くかかる自治体ほど不利に、人件費が高い自治体ほど不利になる変更です。

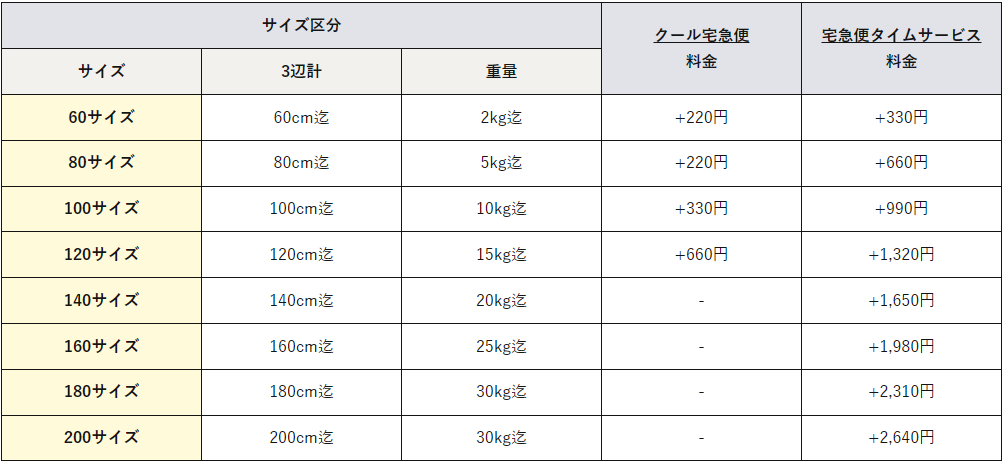

送料はざっくりこんなルールがあります。

- 本州・四国を離れると高い

- 人口の多い都道府県から離れるほど高い

まあこんなあいまいなものよりもクロネコの送料一覧でも見た方が良いですね。

関東に魚や肉を送るとして、北海道から2キロくらいの物であれば1680円、九州から5キロくらいの物であれば1960円かかります。

北海道の1万円のエンペラーサーモン1キロとかだと送料だけでほぼ経費分を飲み込んでいきますね。

たいして、これが関西の場合だと2キロなら1280円、5キロなら1570円となり数百円の差が出てきます。

これは60%くらいを50%くらいにする戦いをしている状況だととても無視できない金額ですね。

あと送料問題で考えると沖縄は戦力外通告確定レベルです。

また、都道府県別の人口ランキングを眺めてみるとこんな感じになっています。

当然なんですが、関東・近畿がかなり上位に入っているのが分かりますね。

ふるさと納税は送料は自治体負担になることがほとんどなので、人口の多い都道府県に近いほど自治体の負担が軽く、遠いほど負担が重くなります。(注文者が人口通りの分布であれば)

つまり、関東や近畿に近い自治体ほど送料によるデメリットを軽減することができるため、返礼品の価値を遠方ほど下げなくてよくなる可能性が高くなります。

まあざっくり本州の自治体の方が返礼品の価値を下げなくてよくなる可能性が高いくらいに思っておいても間違いじゃなさそうです。

逆に言うと、北海道や九州沖縄は送料のダメージをもろにくらうので今まで通りの返礼品の質を維持するのは難しいかもしれませんね。

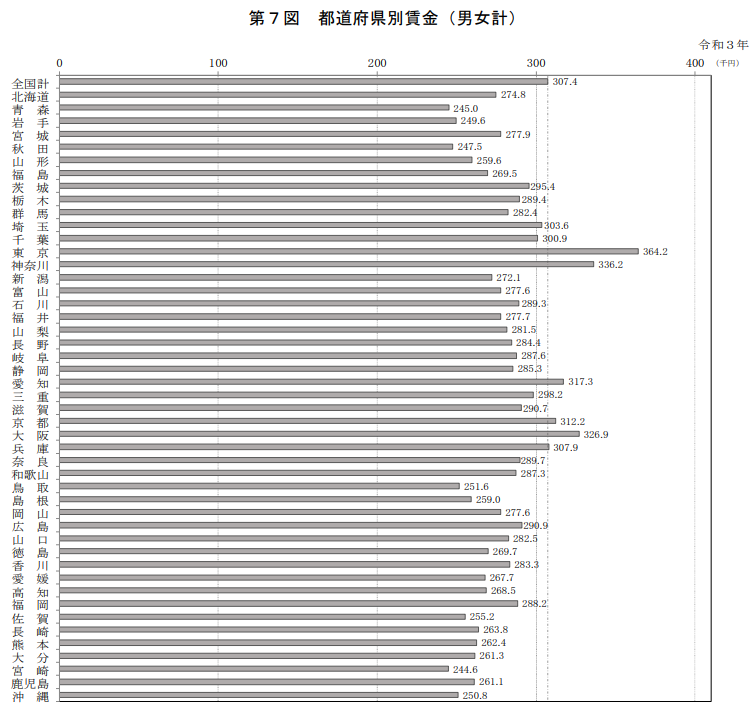

ちなみに令和3年の都道府県別の賃金はこんな感じです。

自治体や委託先の賃金がどんなもんなのかは正直わからないので厚生労働省の都道府県別賃金でざっくり考えます。

関東と近畿は当然他の都道府県と比べて確かに高いですが、おそらく送料と比べると軽微な問題として良いでしょう。

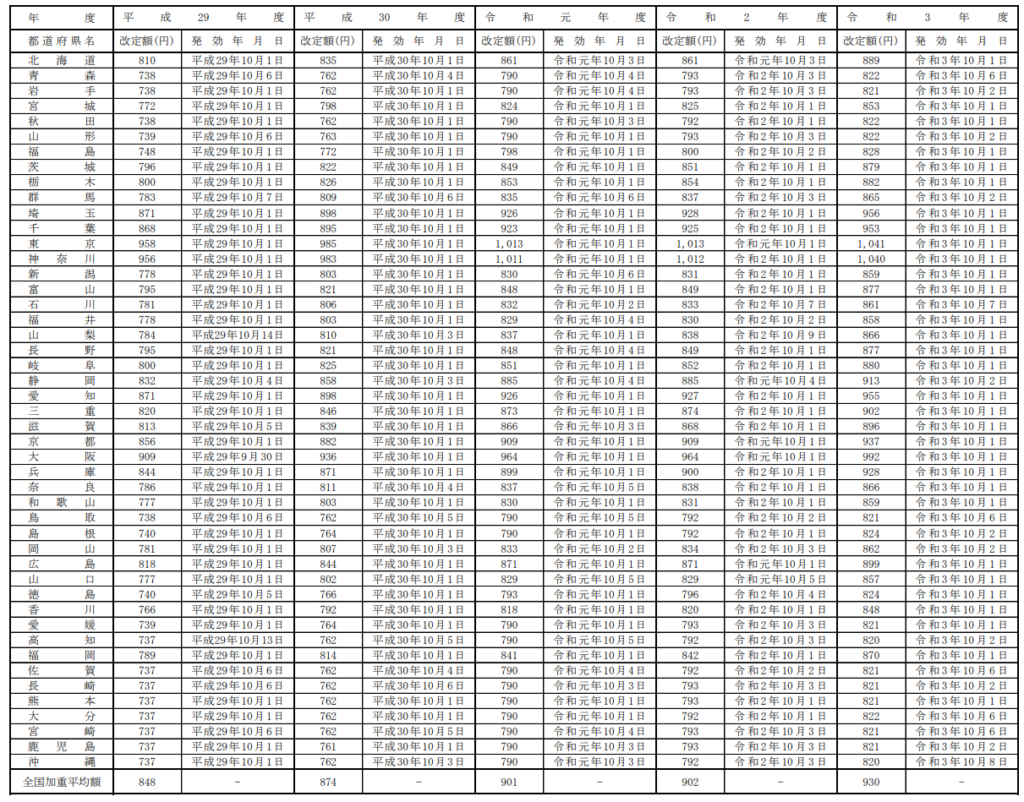

ちなみに都道府県別の最低賃金はこんな感じです。

委託業務や自治体の業務が最低賃金だとは思いませんが、大企業とかが含まれるただの都道府県別平均賃金よりはこっちを参考にした方が現実には近いと見て良いかもしれません。

改悪だと主張し続ける

まあ、ふるさと納税に限ったことではないんですが、おかしいことにはおかしいというべきなので、経費の圧縮や返礼品の実質的な還元率減には異を唱えるべきです。

僕はふるさと納税をする側なので総務省が何を考えているのかわかりませんが、それでも今回のふるさと納税改悪に関しては誰も得することのない完全なクソ改悪なので総務省には正気に戻ってもらいたい限りですね。

ざっくり今回の改悪で被害を被る人を考えるとこんな感じです。

- ふるさと納税をする人(返礼品の質や量・還元ポイントの低下)

- ふるさと納税を行う自治体(無理な経費圧縮による人件費の圧縮・返礼品生産施設の使用用途減)

- 返礼品の生産者(仕入れ価格減による利益減)

- 民間の業務委託先(無理な経費圧縮による人件費の圧縮)

- ポータルサイト運営会社(手数料減でキャンペーン減からの売り上げ減)

- 運送会社(長距離輸送をはじめ仕事減)

で、得するところはどこかって言うと、たぶん最初からふるさと納税にやる気出してなくて返礼品の価値がもとから低い自治体くらいなんですよね。

とりあえず被害を被る人の理由をサラッと書いておくと、

ふるさと納税をする人は、今まで返礼品3割でやっていた自治体はどう考えても3割の返礼品の還元率を維持はできないと思われるので返礼品の還元率が下がりますし、自治体からポータルサイトへの手数料が下がればその分だけキャンペーンなどで手に入るポイントも下がることが予想されますね。

ふるさと納税を行う自治体も経費削減などで対応はしますが、こういう場合削れる経費は人件費なので、今までいた人を別部署に異動させて人件費を減らしつつ仕事の総量は変わらない激務になるなどが考えられます。

また、ふるさと納税の返礼品を用意するために一部自治体では他県で生産された肉の熟成工場や米の精米所を新たに作成していたところもあるようですが、それらの施設はあまりうまく活用できないでしょうね。

返礼品の生産者だって自治体からの価格交渉によって、今の値段よりも仕入れ価格を安くされてしまうところだってあるでしょう。

自治体からワンストップ特例やコールセンターの業務委託をされている会社も経費削減で人員を割けなくなって1人当たりの業務量は増えるので激務になるしサービスの質は下がるということは想像に難くないです。

ポータルサイトの運営会社も自治体から入る手数料が削減されれば、その分だけキャンペーンを打ちにくくなるので売り上げも下がります。

運送会社も長距離輸送が控えられやすくなる傾向があるはずなので、大口の契約が減ってしまい売り上げが下がることが予想できます。

さらに全体を通して言えることですが、人件費削減による雇用機会の削減や報酬減による売り上げの減少は単純に景気悪化の要因になります。

このように基本的にだれにとっても有害であるので、この改悪は一刻も早く中止されるべきですね。

とは言え、このように考えてみればマジでゴミなことは誰でもわかるはずなのに、なぜか日本では法律ですでに決まったことに関して異を唱える人が少ないです。

現状正規の手順で法律を変えられるのは政治家しかいないはずなので、おかしいと思うことは常に問題提起をしていかないと一般人だけでは絶対に法律を変えられません。

なので、今回の法改正は改悪で誰も得をしていないということを主張し続ける必要があるでしょう。

最後のまとめ

今回は「【ふるさと納税改悪】経費50%問題と地場産品問題」というタイトルでふるさと納税の改悪内容と改悪を踏まえてどうするべきか?を解説しました。

2023年の10/1から新基準の法律が施行されます。

内容に関しては主に以下の2つです。

- 寄付金額の内、返礼品の割合の上限は3割、経費を含めても5割までに収める

- 熟成肉と精米は同じ都道府県の物しか認めない

その他質疑応答でこまごましたルール決めもされていますが、区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリームは認めない。など結構厳しめな印象です。

経費率50%問題では、現在ふるさと納税で有名な泉佐野市は経費率が返礼品を含めて約6割とのことなので、基本的に返礼品3割でやっているのであればどの自治体でも経費率は6割かそれ以上になっているでしょう。

地場産品問題では、熟成肉と精米のピンポイント攻撃で同一都道府県内に魅力的な返礼品の生産能力のない自治体とそうでない自治体で格差が生まれそうな内容ですね。

一応加工すればOKなので被害は経費50%問題ほどではなさそうですが、熟成肉や精米の工場建設などをしてしまった自治体などは結構な痛手でしょう。

改悪を踏まえて今年どうすべきか?以下の通りです。

- 9月までに今年の収入を概算してふるさと納税を済ませる

- ギリギリの品切れに気を付ける

- キャンペーンを併用する

ギリギリにふるさと納税すると品切れが発生しているかもしれないので、余裕をもって旧基準の9月中のキャンペーンのタイミングでさっさと済ませておきましょう。

来年以降に関してはこんな感じです。

- 同じ返礼品があればそのまま

- 寄付は年末まで待つ

- 送料やその他経費が比較的かからなさそうな関東や近畿に近い自治体を選ぶ

- 改悪だと主張し続ける

例年通りの返礼品がもらえるのであればそれをそのままもらいつつ、寄付自体はなるべく年末まで引っ張りましょう。

自治体選びとしては、送料が比較的安く済む自治体の方が経費50%問題に対して強いので本州の人口が多い都道府県に近い自治体を選ぶと多少はましかもしれません。

なんにせよ、この法改正は誰も得しない最低な改悪であることは明白なので、この改悪が元に戻るように、さらなる改悪が生まれないようにと言った理由で改悪だと主張し続けることも重要でしょう。

こんな記事も書いています。

コメント